Segui la pagina del progetto

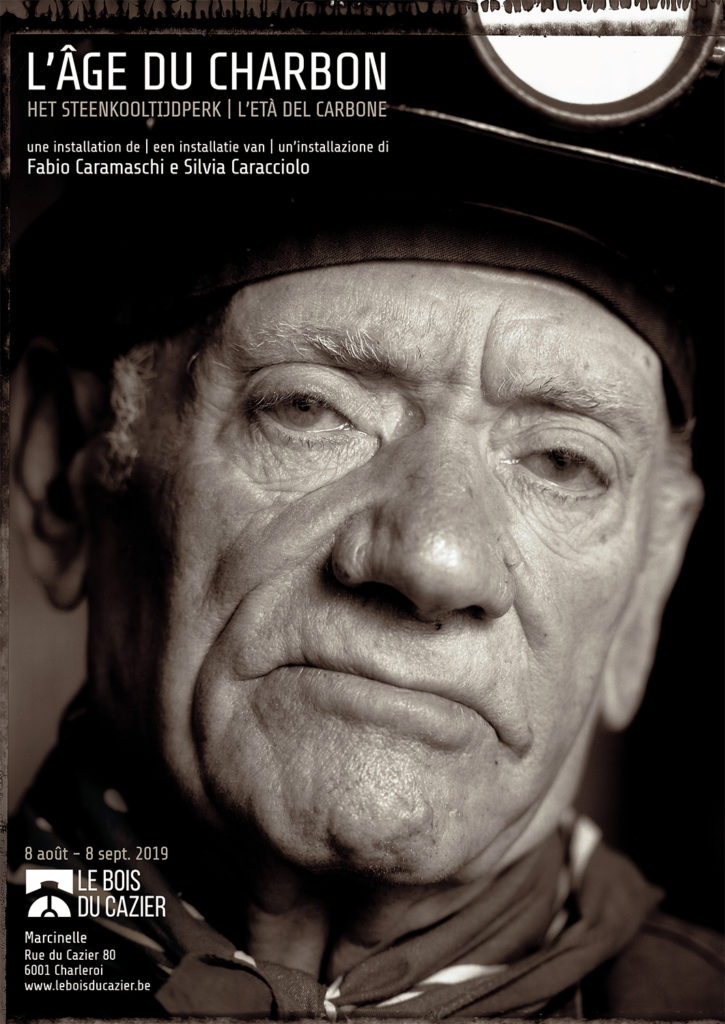

8 agosto – 8 settembre 2019

Marcinelle – Museo Le Bois du Cazier

Rue du Cazier 80 – 6001 Charleroi

L’installazione

L’età del carbone è un’installazione video-fotografica di Fabio Caramaschi e Silvia Caracciolo, nella quale la fissità delle immagini fotografiche impresse su sali d’argento e la narrazione delle immagini in movimento si fondono in un monumento visivo al minatore ignoto, che vuole mantenere viva e trasmettere alle nuove generazioni la memoria degli ultimi testimoni dell’età del carbone.

Le video-interviste filmate da Caramaschi e montate da Caracciolo offrono allo spettatore dell’installazione un biglietto per viaggiare con i minatori italiani dai paesini sperduti dalla Sicilia al Trentino da cui sono partiti fino ai cunicoli a mille metri di profondità dove si sono guadagnati pane e dignità in terra straniera.

Questi uomini coraggiosi, che hanno speso la vita a lottare nelle profondità della terra, ci hanno permesso di scavare nei loro ricordi per affidarci immagini e parole che appaiono oggi come preziosi reperti sonori e visivi dell’ultimo periodo di di un’epoca appena passata, ma già lontanissima.

L’âge du charbon est une installation vidéo-photographique de Fabio Caramaschi et Silvia Caracciolo dans la quelle la fixité des images photographiques imprimées sur sels d’argent et la narration des images en mouvement se fondent ainsi en un monument visuel au mineur inconnu, pour conserver vivante la mémoire des derniers témoins de l’âge du charbon et la transmettre aux nouvelles générations.

Les video-entretiens offrent au spectateur un billet pour un voyage avec les mineurs italiens depuis les villages reculés de la Sicile ou du Trentino dont ils sont partis jusqu’aux boyaux à mille mètres de profondeur où ils ont gagné leur pain et leur dignité en terre étrangère.

Ces hommes courageux, qui ont passé leur vie à lutter dans les profondeurs de la terre nous ont permis de creuser dans leurs souvenirs pour nous confier des images et des paroles qui apparaissent aujourd’hui comme de précieux témoignages sonores et visuels des derniers habitants d’une époque venant de se terminer et pourtant déjà lointaine.

L’âge du charbon è stata realizzata da Fabio Caramaschi e Silvia Caracciolo con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie e dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e dell’Ass. Esplorare la Metropoli.

La mostra è stata inaugurata per nel 2016 all’Istituto italiano di cultura di Bruxelles diretto da Paolo Grossi, riproposta nello stesso anno al Centro culturale Atlas di Anversa e sarà esposta da agosto a settembre 2019 nel Museo Le Bois di Cazier di Marcinelle, teatro del catastrofico incidente che nel 1956 costò la vita di 262 minatori di cui 136 italiani.

Foto di Silvia Caracciolo

La prima volta che ho sentito parlare dei minatori italiani in Belgio ero un bambino che non andava ancora a scuola e accompagnavo mia madre a trovare parenti e amici d’infanzia nella Valsugana dove era nata.

Ci sono voluti quasi quarant’anni perché questo mistero mi fosse rivelato e potessi finalmente incontrare quegli uomini coraggiosi di cui da bambino avevo immaginato eroiche gesta. Come io mi considero un fotografo, anche se ho fatto e faccio molte altre cose, così tutti loro fieramente insistevano di essere ancora minatori e non, come io credevo prima di conoscerli, ‘ex-minatori’: che se ne esca vivi o morti, dopo la mina non ci può essere un’altra identità che sostituisca quella del minatore.

Se quelli che avevano già in altre occasioni messo la loro immagine a disposizione della costruzione della memoria collettiva si disponevano volentieri davanti alla macchina, per gli altri ho dovuto compiere un’opera di persuasione per coinvolgerli in un rito più grande di noi, nel quale fotografo e soggetto decidono assieme di strappare una frazione di secondo allo scorrere inesorabile del tempo per affidarlo ad occhi che in un futuro sconosciuto sapranno a loro volta fermarsi a guardarlo.

Ogni volta che oggi guardo le enormi stampe incorniciate che ho ricavato da quei negativi Polaroid 55, la mia mente ritorna al momento dello scatto e della successiva reazione chimica che ha trasformato il fragile miracolo della vita organica in solido metallo destinato a testimoniare che lì siamo stati… Grazie a questo segreto la fotografia ci può far vedere la vita anche molto dopo che non c’è più, come la luce di una stella già spenta che ancora arriva a noi da una distanza incomprensibile, scavalcando il paradosso del tempo e il confine tra la vita e la morte.

È potere della fotografia sostituirsi piano piano a ciò che rappresenta, sostituendo la realtà con la sua rappresentazione, come il racconto di un episodio dell’infanzia che si confonde nella nostra mente con l’evento raccontato, fino a non saperli più distinguere l’uno dall’altro. Quando li fotografiamo, gli esseri viventi si trasformano nella loro rappresentazione ma, per uno strano incantesimo della fotografia, mantengono la loro capacità di trasmettere emozioni a chi li guarderà anche a grande distanza di tempo e di spazio.

Che mi importa, allora, che la stella sia spenta, se la sua luce ancora mi arriva?”

da Un campo chiuso di forze, di Fabio Caramaschi in Pàtron editore, Bologna 2019, “Minatori di memorie 2” a cura di Marco Prandoni e Sonia Salsi

“Una persona che lavora a 1035 metri sotto terra cosa vuoi che racconti a uno che lavora all’aria aperta? […] Sono arrivato il 20 febbraio del 1947 e il 21 ho cominciato ad andare giù. Con noi nelle baracche c’erano ancora i prigionieri tedeschi. Si lavorava nello stesso buco. In miniera non ci sono privilegi. In miniera non erano soldati, erano uomini.”

Giuseppe Motola

“Sono partito dal paese nativo, Camastra, provincia di Agrigento, il 14 febbraio del 1950. Ho preso 250 grammi di pane e l’ho messo in tasca, un pugno di olive verdi e l’ho messo nell’altra tasca. Avevo un fazzoletto e un passaporto in tasca. Parola di un uomo […] Quando sono arrivato in Belgio, alla stazione di Carleroi, nel bar c’era scritto: Interdit aux italiens, Vietato agli italiani”.

Giuseppe Avanzato

“Io sono partito dal mio paese Bedolo in Valsugana, nel 1957. Lassù da noi c’era la miseria della miseria. Sono nato nel 1936, avevo 19 anni quando sono partito […] siamo arrivati qui pensando che qui in Belgio c’erano i salami appesi al soffitto. Invece ho fatto 25 anni di miniera e abbiamo dovuto lavorare come degli schiavi.”

Luigi Andreatta

“Quando sono arrivato sul posto, io facevo il turno di notte alla miniera 24. Ho detto a mia moglie: c’è qualcosa al Cazier perché avevo visto del fumo uscire dai pozzi. Sapevo che ne sarebbero risaliti pochi vivi. Ci guardavamo negli occhi, non si sapeva cosa dire per confortare le famiglie e gli amici che avevano i parenti là sotto.”

Vittorio Dal Gal

“Quelli che hanno organizzato queste partenze lo sapevano quello che succedeva qui in Belgio. Spazi di 50, 60 cm… come i topi, quando scavano i buchetti. ci facevamo passare la pala sulla faccia per mandare giù il carbone […] Se devo far scendere i miei figli in miniera, gli compro una mitragliatrice a tutti e tre e li mando a rubare, ma non in miniera.”

Giuseppe Pagliuca

“Si camminava notte e giorno perché c’erano sempre turni. Dove lavoravamo noi faceva 80 gradi di calore. Lavoravamo nudi, completamente nudi. Andavo a prendere l’acqua e l’acqua bolliva. Quando si beveva l’acqua la dovevi sputare. Eravamo tutti amici quando scendevamo giù. I bar vicino alle miniere hanno fatto fortuna. Il primo bicchiere di birra non lo vedevi neanche! Scendeva da sola!”

Vincenzo Maesà

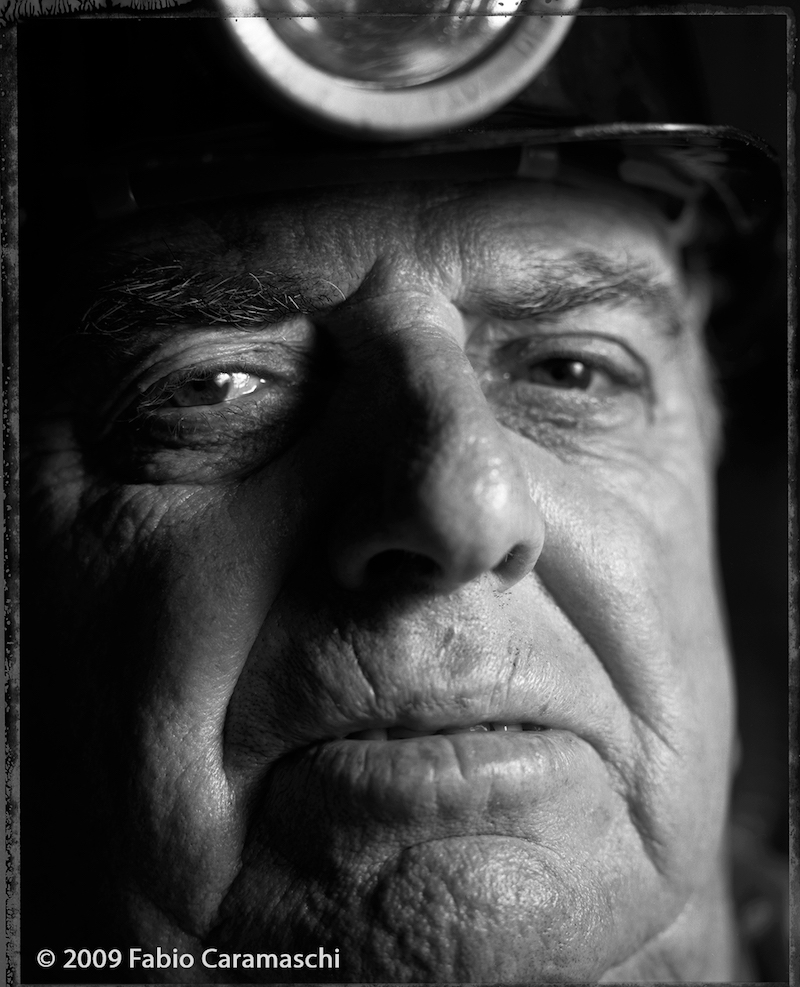

Ho usato una tecnica antica per imprigionare nei sali d’argento delle lastre Polaroid un quarto di secondo della vita di questi sconosciuti eroi del Novecento. Il set dei ritratti è stato creato montando una macchina fotografica 4×5 pollici Linhof a soffietto degli anni cinquanta all’ingresso della miniera del Bois du Cazier a Marcinelle, oggi affidata ai minatori che l’hanno protetta dalla distruzione. Alcuni minatori hanno voluto rappresentarsi negli abiti che indossavano in miniera, con elmetto e lampa, altri seduti nelle cucine delle loro case, ma tutti fissando senza esitazione il fotografo e il suo obbiettivo come nei ritratti dell’inizio del Novecento.

La pellicola Polaroid 55 positivo-negativa, definitivamente uscita di produzione poco dopo la realizzazione di questi scatti, mi ha permesso di condividere l’opera con il soggetto rappresentato, consegnando nelle loro mani un minuto dopo lo scatto l’immagine positiva, mentre io fissavo e conservavo il negativo per sottrarlo allo scorrere del tempo e trasformarlo in un’opera da poter proporre in questa esposizione.

J’ai utilisé une technique ancienne pour emprisonner dans les sels d’argent des plaques Polaroid un quart de seconde de la vie de ces héros inconnus du xxe siècle. Le studio de prise de vue pour ces portraits a été créé en montant un appareil photographique 4×5 pouces Linhof à soufflet des années cinquante à l’entrée de la mine du Bois du Cazier à Marcinelle, aujourd’hui confiée aux mineurs qui l’ont protégée de la destruction. Certains mineurs ont voulu être représentés dans les vêtements qu’ils portaient à la mine, avec le casque et la lampe, d’autres assis dans les cuisines de leurs maisons, mais tous en fixant sans hésitation le photographe et son objectif comme dans les portraits du début du xxe siècle.

La pellicule Polaroid 55 Positive-Negative, sortie définitivement de production peu après la réalisation de ces clichés, m’a permis de partager le résultat avec le sujet photographié, en remettant entre leurs mains une minute après la prise de vue l’image positive, tandis que je fixais et conservais le négatif pour le soustraire au passage du temps et le transformer en une œuvre qu’il est à présent possible de proposer lors de cette exposition.

Polaroid 55: the instant photographic print in the Post-Digital Era

The legend goes that on Christmas Eve of 1969 Jennifer, the 3-year old daughter of Edwin H. Land asked her father, who was photographing her by the Christmas tree “why can’t I see the pictures now?”

Two years later Edwin Land released the first instant Polaroid camera, mainly meant for amateurs, even if widely used by photographer and artists, from David Hockney to Andy Wharol.

In 1961 Polaroid started to produce the professional Type 55 P/N Land Film, the first and only 4×5 film to produce a reusable negative and positive print instantly.

Land asked Ansel Adams to test the new film and he liked it so much that he used it for many of his most famous fine art pictures, despite the technical complications of the exposing process.

Polaroid 55, in fact, being not very sensitive to light, needs to be exposed at 25 ISO to get a printable negative and the negative needs to be immediately fixed and results very fragile compared to traditional films. The result of this complex process, thought, is a fine-grained negative, characterized by broad tonal range and extremely high resolution, around 150 LL/mm, perfect to create large fine art prints, either using an analogic enlarger or a digital scan.

I have been using this film for over twenty years, until Polaroid ceased its production in 2008, always leaving to the subjects the instant original positive prints, to share my work with them and I love to think they still have it somewhere, as I jealously keep my negatives.

Minatori di memorie 2

Bologna 2019, Pàtron editore

a cura di Prandoni M., Salsi S.

Un campo chiuso di forze

di Fabio Caramaschi

La foto-ritratto è un campo chiuso di forze. Quattro immaginari vi si incontrano, vi si affrontano, vi si deformano. Davanti all’obiettivo io sono contemporaneamente quello che io credo di essere, quello che vorrei si creda che io sia, quello che il fotografo crede che io sia è quello di cui egli si serve per fare mostra della sua arte.

Roland Barthes (La camera chiara pag.15)

Le pagine che seguono cercano di raccontare qualcosa del mio immaginario e di “quello di cui mi sono servito per fare mostra della mia arte” nei ritratti Polaroid che ho scattato ai minatori italiani in Vallonia ormai dieci anni prima della pubblicazione di questo volume. Ho chiesto aiuto, in questo non semplice sforzo di riflessione, alle parole di Roland Barthes, che nella sua Chambre Claire ha raccolto preziose riflessioni filosofiche sulla fotografia dal punto di vista dello spectator, destinatario ultimo della fotografia, senza il quale la pratica fotografica cessa di avere qualsiasi forma di senso. Per decifrare, invece, quello che i minatori credevano di essere e quello che volevano si credesse che fossero, non rimane che guardare i loro ritratti, uno dei quali, quello di Luigi Andreatta, minatore della Valsulgana e ultimo a lasciarci nel 2017, costituisce la copertina di questo volume. La serie degli altri ritratti Polaroid, per ora visibile solo nel mio sito web, attende nuove occasioni di uscire dalla enorme cassa di legno in cui ora dimora in compagnia di tutti gli altri materiali espositivi.

La prima volta che ho sentito parlare dei minatori italiani in Belgio ero un bambino che non andava ancora a scuola e accompagnavo mia madre a trovare parenti e amici d’infanzia nella Valsugana dove era nata. Oltre ai parenti che mi riempivano di caramelle e di bicchieri di spuma e ai cuginetti con cui giocavo nei boschi, le visite più interessanti erano quelle agli ultimi vecioti della montagna. Negli anni settanta erano ancora parecchi gli anziani che vivevano come eremiti in casette di legno sparpagliate lungo l’alta Valsugana, bevendo latte e vino rosso dentro la stessa tazza di metallo smaltato, in cucine piene di un odore di miseria e canederli rimasto là dentro dagli anni della grande guerra. Uno di loro, che aveva il viso così segnato dalle rughe da sembrare fatto di cuoio, spiegava a mia madre in dialetto che la casetta intonacata di fresco e piena di gerani accanto alla sua era stata fata fora, cioè ristrutturata, coi soldi mandati dal Belgio da uno di quelli che non erano mai tornati dalle miniere di carbone. Quando mi sono intromesso nel discorso dei grandi e ho provato a chiedere perché quel signore non era tornato e che cosa fossero queste miniere, il vecchio mi ha fulminato coi suoi acquosi occhi azzurri e mi ha detto che non l’era roba da popi, cioè che erano cose che i bambini non potevano sapere. Da allora il Belgio e le sue miniere di carbone sono diventate nel mio immaginario uno dei misteri iniziatici a cui si può accedere solo da grandi e ci sono voluti una quarantina di anni perché questo mistero mi fosse rivelato e potessi finalmente incontrare quegli uomini coraggiosi di cui da bambino avevo immaginato eroiche gesta.

Sono partito nel 2009 alla volta del Belgio con Silvia Caracciolo, fantastica compagna di viaggio e coautrice del progetto multimediale L’Âge du Charbon, a bordo di un’enorme volvo Polar rossa degli anni novanta carica fino all’ inverosimile di attrezzatura foto-cinematografica alla ricerca degli ultimi italiani che avevano lavorato nelle miniere di carbone. Sapevamo che ci stavamo avvicinando a una tematica complessa, nella quale si intrecciavano memorie pubbliche e private, punti di vista storiografici diversi e contraddittori, ma io e Silvia non volevamo studiare il fenomeno, volevamo semplicemente incontrarli. Ci siamo avventurati sulle tracce dei minatori italiani anzitutto a partire dalle nostre personali memorie su di loro, le cui piste convergevano inesorabilmente verso la Vallonia. Io inseguivo il segreto origliato da bambino in Valsugana, Silvia i film di Ivens e Stork sul Borinage visti all’università di Bruxelles e i racconti di un suo fraterno amico figlio di minatore dell’Hainaut. Sia Io che Silvia condividevamo la nostalgia per un’Italia del dopoguerra da cui erano partiti i minatori, un paese che noi non avevamo vissuto, ma che i nostri genitori ci avevano raccontato come un mondo più semplice e solidale che volevamo provare a raccontare prima che ne sparissero gli ultimi testimoni. Abbiamo viaggiato fino al Belgio ascoltando solo musica italiana degli anni quaranta e cinquanta e trascinandoci dietro, oltre a camere digitali di ultima generazione per registrare audio e video, una novecentesca pesantissima attrezzatura fotografica analogica che ben pochi avrebbero portato fuori da uno studio. La macchina fotografica era una Linhof Master Technika, camera di grande formato degli anni cinquanta con relativi accessori, un corredo completo di ottiche, flash da studio, tutto il necessario per fissare i negativi sul posto e le ultime scatole rimaste in commercio di pellicola 4×5 pollici Polaroid 55 bianco e nero. Abbiamo iniziato la nostra ricerca contemporaneamente in due luoghi che ci sembravano complementari per raccontare i minatori italiani in Belgio. Da una parte Bois du Cazier a Marcinelle, luogo trasformato dalla caparbia ostinazione dei minatori in un museo della miniera e sede delle annuali commemorazioni della tragedia di Marcinelle del 1956 analizzate nella loro evoluzione storica da Sandro Rinauro nel primo volume di questa collezione di riflessioni. Attorno a Bois du Cazier abbiamo incontrato soprattutto minatori che negli anni avevano partecipato sia attraverso le associazioni che con le loro testimonianze personali alla costruzione della memoria collettiva della catastrofa. Volevamo, però, avvicinare anche i superstiti della vita in mina che, dopo essere finalmente usciti al giorno, come chiamavano il mondo esterno fuori dalla miniera, si erano sottratti alle celebrazioni commemorative e non avevano mai parlato con nessuno di quegli anni durissimi, convinti soprattutto che chi che non fosse stato laggiù come loro non potesse capirli. Abbiamo condotto la caccia a quelli che chiamavamo “i minatori ignoti” in una stradina di un paesino della provincia Vallone dell’Hainaut ironicamente denominata Avenue Germinal, dove i minatori italiani ancora vivevano in casette a schiera che le società proprietarie delle miniere avevano costruito per loro. Mentre parlavamo con tutti gli anziani minatori per capire quali potessero essere le domande giuste per raccogliere la loro testimonianza con l’attrezzatura audio-cinematografica, ho proposto ad entrambe le tipologie di partecipare a un gioco con il quale tutti avevamo una certa familiarità: il ritratto fotografico. Io conoscevo il gioco per aver passato anni a girare il mondo scattando ritratti col banco ottico e loro per avere nei lunghi anni del loro viaggio senza ritorno affidato alle fotografie l’arduo compito di mantenere parenti ed amici lontani in Italia in contatto con la loro immagine che mutava nel tempo. Il set dei ritratti dei minatori legati alle associazioni è stato il casotto di vetro e metallo all’ingresso di Bois Du Cazier, dove le mogli e i figli aspettavano notizie dei loro cari il giorno del disastro e dove l’Association des Mineurs si era attestata nella sua lunga battaglia per convertire quel luogo dove ancora erano sepolti nelle viscere della terra i loro compagni di mina in un luogo di memoria. Per fotografare, invece, quelli che avevano scelto negli anni di rimanere lontani dalle commemorazioni, ho portato la mia ingombrante macchina fotografica in ciascuna delle casette a schiera dove grazie alla loro fatica avevano negli anni della battaglia del carbone costruito una vita in Belgio per loro e per le loro famiglie. I minatori che attraverso le associazioni avevano mantenuto e contribuito a formare la memoria pubblica sulla loro esperienza hanno proposto di farsi ritrarre a Marcinelle con la casacca, il caschetto e la lampada che usavano per scavare nelle gallerie, mentre quelli che ho fotografato nelle loro case hanno preferito rappresentarsi senza elementi iconografici che li connotassero come minatori. Tutti però, a prescindere dall’abbigliamento con cui hanno voluto farsi ritrarre e dalla posizione più o meno critica che avevano nei confronti della memoria pubblica costruitasi negli anni attorno alla loro esperienza in miniera, rivendicavano la condizione di minatore come un elemento identitario permanente nella loro vita. Come io mi considero per sempre un fotografo, anche se negli anni ho fatto e faccio molte altre cose, così tutti loro fieramente insistevano di essere ancora minatori e non, come io credevo prima di conoscerli “ex-minatori”: che se ne esca vivi o morti, dopo la mina non c’era stata per loro un’altra identità che sostituisse quella del minatore. Se quelli che avevano già in altre occasioni messo la loro immagine a disposizione della costruzione della memoria collettiva si disponevano volentieri davanti alla macchina, per gli altri ho dovuto compiere un’opera di persuasione per coinvolgerli in un rito più grande di noi, nel quale fotografo e soggetto decidono assieme di strappare una frazione di secondo allo scorrere inesorabile del tempo per affidarlo ad occhi che in un futuro sconosciuto sapranno a loro volta fermarsi a guardarlo.

Ce qui fonde la nature de la Photographie c’est la pose (…) en regardant une photo, j’inclus fatalement dans mon regard la pensée de cet instant, si bref fuût-il, où une chose réelle c’est trovée immobile devant l’oeil.

Roland Barthes

Ho scelto di usare per tutti i ritratti lo stesso teleobiettivo 270 mm Rodenstock-Rotelar per scavare nei loro visi senza compromessi e negare a chi avrebbe guardato le foto ogni possibile via di fuga dai loro sguardi. Quando si sono trovati davanti alla macchina fotografica a banco ottico con il soffietto allungato di quasi mezzo metro per poter mettere a fuoco con quell’obbiettivo l’immagine sul vetro smerigliato, nessuno dei minatori è sembrato troppo sorpreso. Avevano già visto in passato macchine simili fotografare regnanti del Belgio, Papi e autorità varie, hanno apprezzato che stavolta fosse puntata verso di loro e hanno saputo aspettare pazienti che la complessa attrezzatura fosse montata per disporsi nella posa nella quale volevano rappresentarsi. Senz’altro la posa fonda la natura della fotografia anche per le immagini scattate con il telefono durante una serata tra amici, ma una delle ragioni per cui ancora oggi utilizzo supporti analogici e camere di grande formato nei miei ritratti sta nella esigenza che questa tecnica comporta di rendere il momento della posa più lungo e solenne. Da molti anni scatto una sola pellicola per ciascun soggetto che ritraggo, anche perché caricare, esporre e sviluppare e stampare una pellicola piana 4×5 pollici costituisce una lavorazione costosa e impegnativa che impedisce la proliferazione abnorme di pose che la fotografia digitale ha portato con sé. Comprendendo che tutto il risultato si affida ad un solo irripetibile momento di posa, sia il soggetto che il fotografo si concentrano di più su quel breve momento che fonda la fotografia in cui la cosa reale si trova immobile davanti all’obbiettivo. Già usare sul campo pellicole piane negative nel terzo millennio comporta complicazioni notevoli, che non troppi sono disposti ad affrontare nella frettolosa era del digitale, ma nel caso dei minatori sono andato oltre. Ho deciso di usare per fotografare i minatori le ultime pellicole istantanee positivo-negativo in bianco e nero in commercio che avevo comprato a New York l’anno prima, le leggendarie Polaroid 55. La Polaroid 55 è l’unico tra i supporti fotografici analogici che consente di dare un minuto dopo lo scatto una stampa positiva al soggetto, mentre al fotografo rimane un negativo 4 x 5 pollici a grana finissima da cui si possono creare stampe fine art in formati anche enormi. L’opera in questo modo viene fin dal suo nascere condivisa col soggetto, che partecipa al miracolo della sua stessa immagine latente che si materializza, impossessandosi del positivo Polaroid su cui si è appena creata davanti ai suoi occhi l’immagine che lo ritrae. Sapere che la fotografia che gli stanno scattando sarà anche sua spinge il soggetto a contendere il territorio della rappresentazione col fotografo, a disporsi davanti alla camera quasi come davanti a uno specchio e costringe chi è dietro la camera, non più autore totalitario dello scatto, a cooperare con lui per imprigionare sui sali d’argento l’energia generata dal campo chiuso di forze. Questo affascinante processo presenta complicazioni tecniche notevoli, che obbligano il fotografo a condizioni di posa molto simili a quelle in cui si trovavano a scattare i Daguerrotipisti e i pionieri della fotografia. Infatti, la pellicola Polaroid, perché riproduca l’ampia scala di grigi che richiede una stampa fine art, va esposta ad una sensibilità nominale di 25 ISO, il che obbliga a esposizioni molto lunghe, combinate con potenti flash se si vuole con questa tecnica fotografare un essere vivente. Inoltre la laboriosa procedura che precede lo scatto da al soggetto il tempo tutto il tempo di decidere con calma come vorrà essere rappresentato. Quando finalmente la camera è montata, cerco sul vetro smerigliato della macchina una combinazione tra inquadratura e posa del soggetto, parlando con lui da sotto un telo nero che mi isola dal resto del mondo e mi permette di vedere solo attraverso l’obbiettivo. Una volta composta l’immagine, emergo dal telo e sono di nuovo di fronte a chi sto per fotografare, controllandone lo stato di immobilità per non perdere la millimetrica precisone del fuoco, mentre, sempre senza distrarre lo sguardo dal soggetto, carico la pellicola. Proprio come accadeva ai fotografi delle origini, il magazzino che contiene la lastra 4×5 pollici Polaroid che inserisco nella camera quando ho costruito l’inquadratura mi impedisce di vedere quello che sto fotografando proprio nel momento in cui scatto. Nel momento decisivo della posa i due uomini, quello davanti e quello dietro alla macchina, si trovano uno di fronte all’altro e io impugno lo scatto flessibile, aspettando di vedere negli occhi del soggetto il segnale che quello per lui è il momento giusto da estrarre dallo scorrere della sua vita per affidarlo per sempre ai sali d’argento della pellicola. Credo che di solito passino pochi secondi, ma la tensione di quel momento è tale che, quando alla fine premo lo scatto flessibile e lampeggia il flash, entrambi ci sentiamo liberati da un incantesimo che ci paralizzava e possiamo finalmente ritornare a respirare, a muoverci, a vivere. Abbiamo grazie alla nostra alleanza vinto una nostra piccola battaglia contro la morte, intrappolando un decimo di secondo di vita su un supporto inorganico che resisterà agli oltraggi del tempo ben più a lungo di noi viventi.

“On dit souvent que son le peintres qui ont inventé la photographie (…) Je di: non, se son les chimistes (…) la photo est littéralement une emanation du référent (…) la photo de l’être disparu vient me toucher comme le rayons différés d’étoile”

Guardare quei vecchi minatori tenere nelle loro manone callose il positivo su quale sta apparendo la loro immagine in bianco e vedere le loro labbra incresparsi in un sorriso soddisfatto mi ha commosso fin quasi alle lacrime, ma non mi ha distratto dalla parte di lavoro chimico che ancora mi rimaneva. Infatti, se l’avventura chimica della parte positiva del pacchetto Polaroid si conclude con quel processo di apparizione dell’immagine latente che di solito è riservato alla solitudine della mia camera oscura, il negativo Polaroid ha ancora davanti un urgente laborioso percorso: dopo essere stato separato dal positivo che rimane al soggetto, deve essere immerso rapidamente in una soluzione di fissaggio, poi ripulito dei resti di gelatina sensibile, trasferito in un secondo bagno di acqua corrente per un lungo procedimento di risciacquo e infine rinforzato con un viraggio al selenio che gli garantisca una vita ancora più lunga. Mentre i minatori cominciavano a mostrare la copia positiva della loro immagine alle mogli e agli amici, io giocavo come un bambino col mio sottilissimo e fragile film con le mani nell’acqua del rubinetto con cui i minatori dell’Hainaut innaffiavano il loro basilico, cominciando finalmente a capire cosa avevo fatto. Ogni volta che oggi guardo le enormi stampe incorniciate che ho ricavato da qui negativi, la mia mente ritorna al momento dello scatto e della successiva reazione chimica che ha trasformato il fragile miracolo della vita organica in solido metallo destinato a testimoniare che lì siamo stati. Se le immagini fotografiche diventano, a volte loro malgrado, documenti storici attorno ai quali si ricostruisce la rappresentazione della memoria è proprio grazie a questo cambiamento di stato quasi alchimistico. Vedere la realtà su un vetro smerigliato era possibile anche nelle camerae obscurae che i pittori hanno usato per oltre un secolo prima della fotografia, ma il segreto esoterico della fotografia è quello alchemico della permanentizzazione dell’impermanente, che ci può far vedere la vita anche molto dopo che non c’è più, come la luce di una stella già spenta che ancora arriva fino a noi da una distanza incomprensibile, scavalcando il paradosso del tempo e il confine tra la vita e la morte. Ogni posa nasconde un segreto che solo la sapienza del fotografo-alchimista può rendere visibile. Il fotografo è spesso il primo a rimanere sorpreso da quello che trova quando sviluppa, che, a dispetto della sua capacità di pre-visualizzare un’immagine, è sempre in qualche modo diverso da quello che stava cercando. Quando Louis Daguerre nel 1838 ha trascorso una decina di minuti della sua vita esponendo una lastra di rame ricoperta di sali d’argento di fronte ai palazzi di Boulevard du Temple a Parigi, non aveva visto il lustrascarpe che ha reso quell’immagine, la prima in cui è stato meccanicamente riprodotto un essere vivente, un momento fondante della fotografia e l’ha scoperto tra i vapori di mercurio della sua camera oscura. Io dei minatori volevo celebrare la dignità e l’orgoglio per una vita durissima affrontata con coraggio, ma quando ho visto i negativi con attenzione, ho scoperto una dolcezza nel loro sguardo che non avevo visto nel momento della posa, ma che ora riconosco chiaramente nell’immagine fotografica. É potere della fotografia sostituirsi piano piano a ciò che rappresenta, sostituendo la realtà con la sua rappresentazione come qualcosa che ci hanno raccontato su quando eravamo piccoli confonde nella nostra mente il ricordo del racconto col ricordo dell’evento raccontato, fino a non saperli più distinguere l’uno dall’altro. Il processo di rappresentazione della fotografia la sottrae, nonostante la sua impressionante somiglianza a ciò che riproduce, alle categorie a cui sottoponiamo la realtà, tra le quali le distinzioni tra vero e falso o tra vivo e morto. Quando li fotografiamo, gli esseri viventi si trasformano nella loro rappresentazione, ma, per uno strano incantesimo della fotografia, mantengono la loro capacità di trasmettere emozioni a chi li guarderà anche a grande distanza di tempo e di spazio. Che mi importa, allora, che la stella sia spenta, se la sua luce ancora mi arriva?

Come le monde réel, le monde filmique est soutenu par la présomption “que l’expérience continuera constamment à s’écouler dans le même style constitutive” (…) Dans la Photographie, l’immobilisation du Temps ne se donne que sous un mode excessif, monstrueux: le Temps est engorgé

Roland Barthes

Non solo le immagini fotografiche, ma anche quelle cinematografiche sono pure rappresentazioni, che somigliano esteriormente ma differiscono sostanzialmente dalla realtà che riproducono. Ciò che l’operatore ci fa vedere sullo schermo è sempre e solo una rappresentazione meccanica differita della realtà, sia che si stia guardando un reportage d’attualità, un film di finzione, uno spot pubblicitario o un prodotto di quello che Morin ha chiamato, cercando di risolvere un’insanabile antitesi cinéma vérité. Anche l’immagine in movimento, infatti, condivide con la fotografia, di cui è una sofisticata derivazione, il potere di rappresentare conservare porzioni di tempo che possano essere riprodotte in una infinita serie di momenti successivi. Nel caso della fotografia, però, l’effetto è chiaramente visibile nel prodotto finale, congelato in una fissità innaturale che ne denuncia chiaramente l’alterità rispetto alla realtà che ci circonda. Con i filmati, poiché c’è il movimento, al quale da parecchio tempo si è aggiunto il suono e persino il colore, la somiglianza con la vita reale è tale da indurre nei casi più fortunati nello spettatore la sensazione che non una rappresentazione, ma qualcosa di reale stia accadendo di fronte a lui, favorendo quella sospensione dell’incredulità sulla quale il cinema si fonda. Lunghi anni di pratica nel cinema documentario mi hanno insegnato a non abusare di questa capacità dello spettatore a credere in ciò che vede sullo schermo e ad introdurre spesso nei miei film indizi che rivelino a chi guarda la costruzione rappresentativa che si nasconde dietro ad ogni filmato, anche documentaristico. Ci ricorda il poeta e cineasta Jean Cocteau, vigile guardiano degli inganni che specchi e immagini riservano agli umani, che il cinema non è altro che la morte al lavoro sugli attori. Infatti quella porzione di vita degli attori registrata durante la ripresa e che non tornerà mai più è il solo autentico elemento di verità del cinema, tutto il resto è costruzione rappresentativa. L’idea che abbiamo sviluppato con Silvia per L’ Âge du Charbon era di circondare le mie fotografie scattate con linguaggio e tecnica ottocentesca con materiali filmati sonori sia trasmessi da monitor che proiettati. Grazie alle voci e alle immagini animate dei minatori abbiamo cercato di superare la fissità straniante e quasi funeraria dei ritratti Polaroid, avvolgendo gli spettatori in un’esperienza che assomigliasse al nostro incontro con loro. Girando da una all’altra delle loro case, abbiamo pazientemente raccolto lunghe interviste dei minatori sulle loro memorie dell’Italia che avevano lasciato, della vita nel fondo della miniera, dei primi durissimi anni nella terra fredda che li ospitava, ma anche delle loro storie d’amore, della costruzione di una sicurezza economica e di una possibilità di avanzamento sociale che l’Italia non aveva saputo offrire. Inevitabilmente dai loro racconti sono emerse anche le memorie dei lutti, il significato che quei lutti hanno avuto sulla memoria pubblica dell’Italia che li aveva prima dimenticati e poi celebrati e sulla memoria collettiva dell’Europa che stava allora nascendo affamata di energia e di manodopera per la produzione industriale.

Siamo riusciti a mostrare pubblicamente nel 2016, presso l’Istituto Italiano di cultura di Bruxelles diretto da Paolo Grossi in occasione del sessantesimo anniversario di Marcinelle nell’installazione L’ Âge du Charbon il montaggio dei materiali audiovisivi che avevamo estratto scavando con i nostri obbiettivi tra la terra nera dei terril nel 2009. Nello spazio espositivo, mentre da ciascuno dei monitor che componevano l’installazione i minatori raccontavano la loro storia, un filmato che confrontava le loro esperienze veniva proiettato su uno schermo e la serie delle otto gigantesche stampe dei ritratti Polaroid in bianco e nero osservava indecifrabile la processione dei visitatori. Tra loro le mogli, i figli e i nipoti dei minatori, che, dopo averli potuti sentire parlare ancora una volta dai monitor, hanno parlato con loro in silenzio davanti all’invincibile ostinata fissità dei loro ritratti.